Roman de formation et excavation identitaire

Le récit suit les pas d’un enfant entre deux foyers lausannois : chez son père à Lausanne et chez sa mère près d’une cimenterie qui fend la colline. Louis grandit en s’imprégnant de petits plaisirs, tout en apprenant les codes du garçon et en cherchant sa place dans une famille où les certitudes semblent s’éroder à l’adolescence.

Du confort, de l’amour, du miel dans le lait, une sœur, un Game Boy, des amis, une amoureuse, des histoires pour dormir, un vélo pour m’écorcher les genoux, je suis le petit dernier, je suis l’homme, toute la place pour moi…

Ce passage illustre le regard d’un enfant sur les attentes liées au rôle masculin et sur la place qu’on lui assigne dans la sphère familiale.

Interstices autobiographiques et cadre géographique

Le roman prend place entre les viaducs de Lausanne et les carrières du Mormont à Eclépens (VD), et il s’emploie à disséquer les interstices de l’enfance pour interroger ce que signifie devenir un homme lorsque le modèle paternel est mouvementé et complexe.

Un père omniprésent puis intermittent

Le portrait du père évoque un homme au « torse velu » qui occupe tout l’espace et sait se faire discret pendant des mois. Son retour et ses attitudes alimentent des tensions : il traite son fils d’insulte homophobe lorsque l’enfant porte le maillot rose de sa sœur, mettant en lumière les dynamiques familiales qui pèsent sur la construction identitaire.

Questionnements sur le foyer et la masculinité

Louis s’interroge sur la possibilité de se construire sans exemples clairs : « Comment faire foyer, oui, mais aussi comment devenir un homme ? » Le roman explore ce que signifie devenir un homme sans nécessairement suivre le chemin tracé par le père ou le beau-père, et il met en évidence les questions qui traversent la relation père-fils.

Le récit rappelle aussi que le venin des liens familiaux peut être transmis de génération en génération : « l’arbre généalogique témoigne du langage immémorial de ceux qui se détruisent et démolissent les autres ».

Le grain de sable dans la machine

Des photographies anciennes et le carnet de poésie que le père conservait enfant s’imposent comme des éléments décisifs pour la quête de soi. Louis entreprend une recherche de son enfance, tout en cherchant à se réinventer une place dans le monde.

Certains passages évoquent le choix d’écrire comme acte complexe, parfois perçu comme une trahison par le milieu social, mais l’auteur explique écrire aussi pour ses proches et pour ceux qui l’accompagnent, en dépit des réticences.

Faire irruption, mais avec style

Ce qui frappe dans J’aurais voulu être douze serpents, c’est la force de son propos et la singularité de son univers. Le texte marie un « lyrisme du mycélium » avec une « poésie de la chaussette sale », mêlant des mécanismes de punchlines à des ellipses efficaces. L’écriture apparaît accessible, mais porte une énergie puissante qui surprend.

La langue ressemble au basalte : elle se forme par des refroidissements rapides qui donnent une matière sombre et brillante à la fois, offrant une vision originale du passage à l’âge adulte.

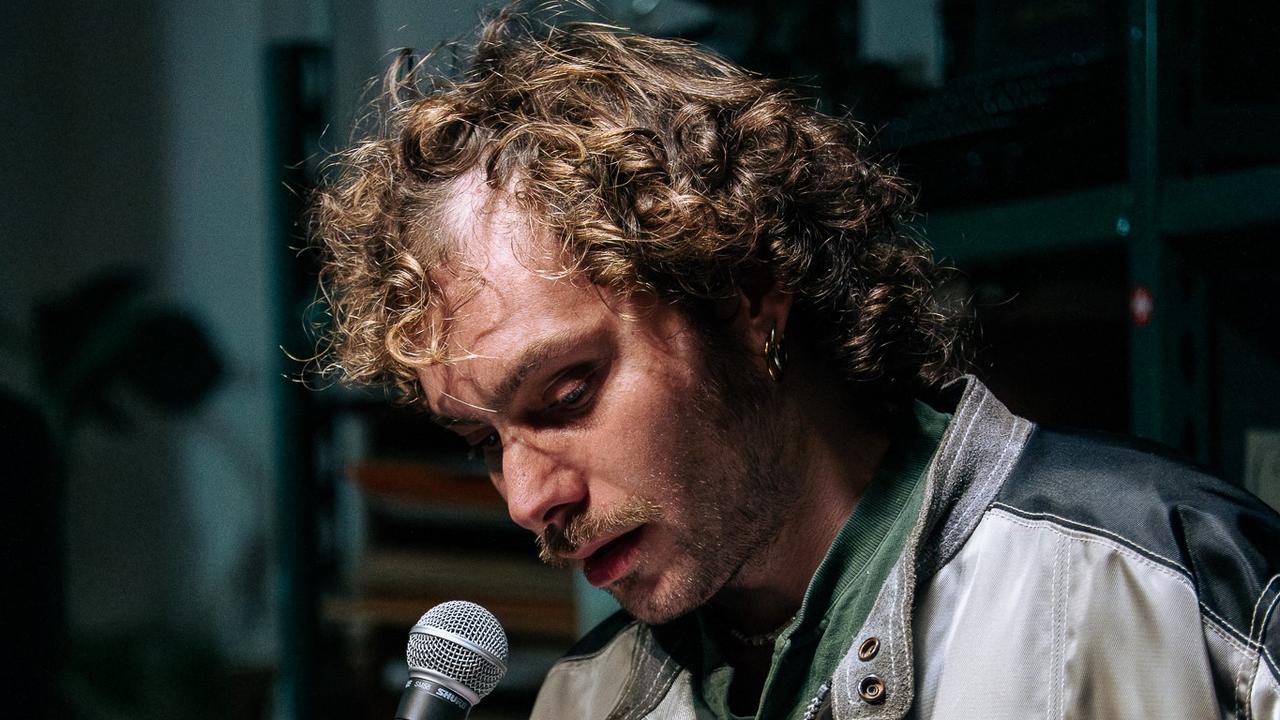

En parallèle, le roman est accompagné d’un album du groupe Basalte intitulé Ok Chaos, publié simultanément et conçu comme un retravail collectif du même matériau, sur sept morceaux texturés portés par la voix de l’auteur.

Louis Achille, J’aurais voulu être douze serpents, Éditions Cousu Mouche, septembre 2025. Basalte, Ok Chaos, Table basse records, 2025.